THE EXPEDITION "ANTARTICO DUE"

Sorry: not yet Translated

Il logo Spedizione Antartico due

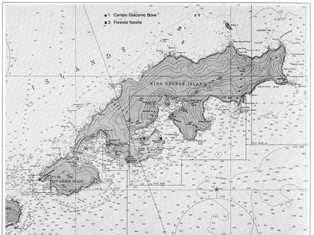

La carta nautica dell'isola King George con la posizione della base italiana Giacomo Bove e della morena con i tronchi fossili

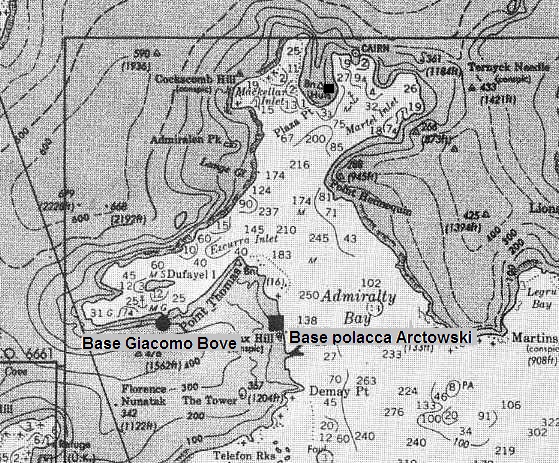

La Admiralty Bay, nell'isola King George (Shetland del Sud), con la posizione della base italiana Giacomo Bove e quella della base polacca Arctowski, costruita un anno dopo

La piccola costruzione della base italiana Giacomo Bove, dove la spedizione Antartico due contava di rifornirsi di carburante, viveri e attrezzature varie. Speranza vana, perché nel frattempo la base era stata smantellata

La prua del gommone conla cabina stagna. Di fronte il piccolo battello di salvataggio

Il capo spedizione C.te Barbiero, sul gommoncino di salvataggio, a finaco del gommone attrezzato a vela, con quattro derive mobili; in banchina nel porto commerciale di Punta Arenas

Una sosta a riva lungo il canale di Magellano

Il gommone in navigazione nel canale di Magellano

Una sosta a riva lungo il canale di Magellano

Il mezzo di spostamento della spedizione Anatartico Due, un grosso gommone, battezzato "Platone", con due motori fuoribordo diesel ed una attrezzatura velica di emergenza - Qui in navigazione fra i ghiacci antartici

Veduta della base polacca Arctowski dalla vicina colonia di pinguini

Il gommone della spedizione sulla spiaggia davanti alla base polacca Arctowski, con la bandiera italiana e polacca. Il gommone è stato prescelto come mezzo di trasporto perché inaffondabile e facilmente trainabile a riva , al riparo da ogni tempesta, durante i periodi di sosta.

L'edificio principale della grande base polacca Arctowski. Espone le bandiere polacca, americana, cilena e anche italiana in nostro onore

Il gommone in navigazione nel canale di Gerlache

Gommone alla fonda nella baia dell'ammiragliato

Il gommone della spedizione Antartico Due in navigazione lungo la costa antartica

Il gommone in navigazione presso la banchisa

Una proposta pazzesca

Il C.te Mario Valli era un marinaio eccezionale. Aveva lasciato la Marina al culmine di una carriera promettente per dedicarsi alla sua grande passione, il mare, su cui passava diversi mesi all’anno, spesso in lunghe navigazioni solitarie. Il resto del tempo lo passava a Porto Cervo quale responsabile dei servizi nautici dell’Aga Kan.

Per questo avevo accettato di incontrarlo, nonostante la proposta che mi aveva fatto al telefono mi fosse apparsa del tutto pazzesca.

I risultati della prima spedizione, ai fini del mio obiettivo personale, di trovare evidenze di eventuali abitanti alla fine del Pleistocene, non erano stati conclusivi, né me lo aspettavo in partenza. Doveva servire soltanto come sopralluogo per rendermi conto di quali fossero le condizioni ambientali per poter impostare una strategia di ricerca che avesse una qualche probabilità di successo, anche se parziale.

Quel che avevo visto mi aveva scoraggiato: masse imponenti di ghiaccio in movimento ovunque, che raschiavano il terreno fino alla nuda roccia, scaricando in mare tutto quello che trovavano sul loro cammino.

Ma c’era una possibilità di ottenere qualche risultato significativo anche senza dover andare a frugare nelle morene sottomarine. Bastava trovare una caverna e scavarla. L’interno della caverna sicuramente non è stato raschiato dai ghiacci, quindi le su stratificazioni sono rimaste intatte e conservano la testimonianza dei climi passati fin dalla sua formazione (in Scandinavia, infatti ci sono caverne che conservano le tracce degli uomini che hanno frequentato quella zona prima dell’ultima glaciazione).

Osservando una carta nautica delle Shetland del Sud mi aveva colpito il nome di una piccolissima isola: Cave Island , l’isola con la caverna. Il portolano mi confermava che l’isolotto doveva il suo nome all’esistenza di una caverna, dove i balenieri del secolo scorso trovavano spesso rifugio dalle tempeste.

Quella caverna mi attirava. Se avessi avuto la possibilità di eseguirvi uno scavo, fino a raggiungere gli strati anteriori a 11 mila anni fa, avrei trovato prove sul clima di quell’epoca e magari anche qualche traccia lasciata dall’uomo. Se in quell’epoca, infatti, le isole erano abitate, quasi certamente la caverna era stata visitata e utilizzata. Non era certamente la mitica capitale di Atlantide, ma trovare tracce di una presenza umana in Antartide nella lontana preistoria sarebbe stata comunque una scoperta eccezionale ed avrebbe confermato la mia teoria.

Volevo anche visitare isole non bene esplorate, perché situate in aree di mare non cartografate, dove nessuna imbarcazione avrebbe potuto avventurarvisi, senza incorrerete in rischi inaccettabili.

Valli mi proponeva di andare in Antartide con un mezzo inaffondabile, un gommone.

Un oceano in gommone

Fu soltanto dopo aver parlato a lungo con lui ed esaminato i piani costruttivi che aveva portato con sé che mi convinsi. In Antartide con un gommone! L’idea non era poi così pazzesca. E Valli era certamente il comandante più idoneo per guidare una spedizione del genere.

Era stato autore di una impresa assolutamente straordinaria e degna di passare alla storia, anche se i giornali italiani non le avevano dato il risalto che meritava: nel 1969 aveva attraversato il Pacifico da Callao (Perù) fino a Raroya, nelle Tuamoutu (Polinesia), lungo la rotta già percorsa dal Kon-Tiki, su un gommone di sei metri di lunghezza, attrezzato a vela, il “Celeusta”. Tre mesi di navigazione nel più puro stile della marineria antica, senza assistenza né collegamenti radio.

Avremmo dovuto procurarci un gommone di dimensioni adeguate, attrezzarlo con un albero e derive mobili per la navigazione a vela, motori per la propulsione ed una cabina adeguata al clima antartico.

A tempo di record

Non saprò mai cosa mi dette il coraggio e la determinazione per affrontare quell’impresa, che si presentava irta di ostacoli apparentemente insormontabili. Primo fra tutti il fatto che né io né Valli possedevamo una lira.

Fatto l’elenco dei materiali e delle risorse che servivano, mi presi una settimana di licenza ed insieme a Valli, con un camioncino preso prestito da un suo amico, cominciammo a visitare una dopo l’altra le ditte del Nord Italia fornitrici, chiedendo sponsorizzazioni .

Al termine della settimana avevamo raccolto tutto il materiale necessario, a partire da una grosso gommone della Callegari e Chigi, un “oceanic” di otto metri di lunghezza, quasi nuovo (era appartenuto a Gianni Agnelli, che lo aveva utilizzato per fare velocissime puntate in Sardegna).

Secondo ostacolo: il tempo. L’incontro con Mario Valli era avvenuto in maggio. Per effettuare delle ricerche significative dovevamo raggiungere l’Antartide entro la prima metà di dicembre.

Il programma iniziale della spedizione

Il programma iniziale di massima che avevamo formulato, (dopo lunghissime discussioni durante le quali erano state prese in considerazione tutte le possibili alternative, compresa quella di navigare direttamente dall’Italia fino all’Antartide), prevedeva di inviare tutto il materiale alle Falkland entro novembre, partire da Port Stanley nella prima metà di dicembre e raggiungere direttamente la base Giacomo Bove, costruita due anni prima nella Baia dell’Ammiragliato, nell’Isola Re Giorgio, per rifornirci di viveri e carburante.

Passare il resto del mese e buona parte di gennaio visitando le isole meno conosciute delle Shetland del Sud, ivi compresa Cave Island, ed infine doppiare l’estrema punta settentrionale della Penisola Antartica, entrare nella baia di Weddell ed esplorare palmo a palmo l’isola di Seymour, dove nel 1893 il baleniere norvegese Carl Anton Larsen aveva trovato una cinquantina di palle di argilla posate su colonnine della stessa materia, che “avevano tutta l'apparenza di essere state fatte da mani umane”.

I tempi erano molto stretti, ma contavamo di farcela grazie all’appoggio promesso dalla Marina Militare, che aveva acconsentito a far approntare il gommone presso la sede degli arditi incursori, al Varignano di La Spezia. Aveva anche assicurato la partecipazione di un sottoufficiale volontario, che aveva partecipato a suo tempo alla spedizione antartica di Ajmone Cat. Avrebbe seguito personalmente i lavori di allestimento.

Non solo problemi tecnici

Avevamo fatto i conti senza l’oste e cioè l’Argentina, che persisteva nel rifiuto di concederci l’autorizzazione a recarci in Antartide. Dovemmo cambiare programma e prevedere di passare attraverso il Cile. L’incaricato d’affari cileno a Roma acconsentì entusiasta, ma perdemmo l’appoggio delle autorità italiane e quello essenziale della Marina Militare. Questioni di opportunità politica: il Cile era allora governato dalla dittatura militare di Pinochet e l’Italia aveva rotto le relazioni diplomatiche con quel paese. La Marina Militare non poteva fornire il suo appoggio ufficialmente.

La Lega Navale Italiana, però, come ente privato mantenne la sua sponsorizzazione e ci consentì di utilizzare il suo recapito a Milano. Per tutta la durata della spedizione innalzammo il suo vessillo.

Ci trovammo improvvisamente privi di ogni supporto logistico e di uno dei membri più esperti e affidabili. La situazione avrebbe richiesto di rinviare la spedizione all’anno successivo. Ma temevo che rinviare significasse rinunciare definitivamente. Decisi di andare avanti comunque. Accumulammo grossi ritardi e dovemmo saltare alcune fasi essenziali dell’approntamento del gommone. Ma alla fine riuscimmo a partire da Roma il 26 dicembre, con un aereo dell’Alitalia, dove avevamo imbarcato tutto il materiale, per un totale di oltre 700 kg.

I componenti della spedizione

Eravamo sei persone: Io, ufficiale in servizio della Marina, con il grado di Capitano di Fregata delle Armi Navali; Mario Valli, ufficiale in congedo della Marina, con il grado di Capitano di Corvetta; Marcantonio Trevisani, ufficiale sommergibilista, con il grado di Tenente di Vascello; Franco Masini, capitano di lungo corso della marina mercantile; Claudio Cutry, operatore cinematografico, allievo del grande Iacopetti; e Giuseppe Tiberio, pittore molto noto a Milano col nome di Madeleine.

L’appoggio cileno

Due giorni dopo arrivammo a Santiago del Cile. Chiesi all’incaricato d’affari italiano di mettermi in contatto con la Marina Cilena, ma rifiutò. Mi recai ugualmente al Ministero della Marina; all’ingresso esibii il mio tesserino militare italiano e chiesi, come si trattasse della cosa più naturale di questo mondo: “Vorrei parlare con il Capo di Stato Maggiore della Marina” (allora numero due della giunta militare di Pinochet). Il portiere diede un’occhiata distratta al mio tesserino, mi indicò un ascensore e disse laconicamente: “Quarto piano”.

All’uscita dell’ascensore mi aspettava un giovane ufficiale al quale esposi il mio problema: avevo bisogno di uno spazio nell’arsenale di Punta Arenas, dove approntare il gommone e avere assistenza tecnica e supporto logistico per mettere a punto l’attrezzatura marinaresca. Mi assicurò l’appoggio della Marina Cilena.

Il giorno dopo imbarcammo tutto il materiale su un turboelica diretto a Punta Arenas, sul Canale di Magellano. Sbarcando all’aeroporto ci trovammo di fronte a una scena inaspettata: a qualche decina di metri Pinochet in persona stava passando in rivista un picchetto militare. A quella vista Claudio Cutry, incallito comunista con la tessera del partito in tasca, afferrò la sua cinepresa e si precipitò incontro al dittatore. Un tuffo al cuore: mi aspettavo di vederlo falciare da una raffica di mitra; ma nessuno fece una piega. Pinochet continuò impettito nella sua ispezione, visibilmente soddisfatto per la presenza di quell’operatore sbucato dal nulla, che lo filmava a pochi metri di distanza.

L’arsenale della Marina cilena a Punta Arenas ci mise a disposizione quel supporto logistico e tecnico che ci era stato negato dalla Marina Italiana. In una settimana riuscimmo ad approntare il gommone ed attrezzarlo con una velatura d’emergenza.

Venti di guerra

Prima della partenza, un piccolo incidente rischiò di mandare a monte il tutto. Cile e Argentina in quei giorni erano ai ferri corti per il possesso di tre isolette nel canale di Beagle (una disputa originata da un errore cartografico del Tenente di Vascello Giacomo Bove, l’ufficiale di Marina a cui era intitolata la base antartica italiana).

Cileni e Argentini erano in assetto di guerra e all’erta.

Una sera io e Cutry eravamo andati con il piccolo gommone di riserva a filmare un volo di cormorani presso un molo a poca distanza dalla banchina commerciale di Punta Arenas. Eravamo perduti a rimirare il volo di centinaia di uccelli contro il rosso del tramonto, quando alcune raffiche di mitra a pochi centimetri dal gommone ci riportarono alla realtà. Ci dirigemmo a tutta velocità verso il porto, dove era ormeggiato il nostro gommone, pronto alla partenza. Alcuni uomini in divisa da marinai ci aspettavano con il mitra spianato. Ci avevano scambiato per spie argentine, intente a filmare le loro installazioni militari.

L’equivoco fu chiarito il giorno dopo, al Comando Marina, dove ci restituirono il filmato sequestrato la sera prima e ci fu dato il permesso di partire. Era il 5 gennaio quando finalmente lasciammo il porto di Punta Arenas, salutati dalle sirene della navi attraccate al molo.

Da Punta Arenas a Capo Horn

Era il primo contatto con il mare su quel gommone. In Italia non avevamo avuto il tempo di completare l’approntamento del mezzo e di sperimentarlo. Contavamo su quei pochi giorni di navigazione nell’ambiente relativamente protetto del canale di Magellano, per familiarizzarci con quel mezzo, prima di affrontare lo stretto di Drake e l’Antartide.

Navigavamo di giorno e di notte ci fermavamo sulla costa, tra un continuo alternarsi di calme piatte e furiose tempeste improvvise. Il 9 gennaio giungemmo a Puerto Williams, base navale della Marina Cilena, la città più meridionale del globo, sull’isola Navarino.

La città era in stato di guerra e si preparava a respingere un attacco argentino, che veniva dato per imminente. La gente se ne stava rintanata in casa e le batterie contraeree erano in primo grado di approntamento. In un capannone presso il porto noi riparammo alcuni danni riportati durante la navigazione nei canali e apportammo gli ultimi ritocchi all’attrezzatura, suggeriti da quella breve esperienza.

Soltanto il 17 gennaio, passato il pericolo immediato di un attacco argentino, riuscimmo a riprendere il mare. Percorremmo l’ultimo tratto del canale di Beagle, passammo ad occidente delle tre isolette che erano all’origine della disputa fra Cileni e Argentini ed affrontammo lo stretto di Drake, passando in vista di Capo Horn.

Atterraggio in Argentina

Il barometro era precipitato; fummo investiti da una di quelle tempeste per cui il canale di Drake è tristemente famoso fra i marinai di tutto il mondo. Il gommone, però si comportava bene, galleggiando come un sughero sulle onde alte come montagne. Non fu il mare a fermarci, ma uno dei due motori fuoribordo che si bloccò per un banale inconveniente e non riuscimmo a rimettere in funzione nel mare in tempesta.

Eravamo ad una cinquantina di miglia dalla costa; davanti altre quattrocento miglia da percorrere prima di arrivare a destinazione. Proseguire con un solo motore era rischioso e non ci lasciava alcun margine di sicurezza. Decidemmo di tornare indietro. Per tutta la notte lottammo contro la tempesta, e trovammo infine rifugio in una baia riparata, arenandoci, nel buio più fitto, su una spiaggia sabbiosa.

Il mattino dopo ci aspettava una sorpresa piacevole: di fronte a noi c’era un villaggio abbandonato, dal nome benaugurale: “General Garibaldi”. Eravamo capitati nella Baia Aguirre, nella Patagonia argentina. Aspettammo qualche giorno che la tempesta cessasse per riprendere il mare; ma un malaugurato incendio distrusse parte della nostra attrezzatura, per cui ci vedemmo costretti a tornare a Porto Williams, per riequipaggiarci.

Un “passaggio” per l'Antartide a bordo di una nave cilena

Ormeggiato in banchina c’era il “Piloto Pardo”, la nave impiegata per rifornire le basi antartiche cilene. Il Comandante, il CF Gustavo Pfeiffer, si offerse di trasportarci in Antartide a bordo della sua nave, imbarcando tutta la nostra attrezzatura. Prima, però doveva tornare a Punta Arenas, per rifornimenti. Soltanto a fine gennaio riuscimmo infine a ripartire diretti in Antartide, dove giungemmo il 2 di febbraio, entrando direttamente nella Admiralty Bay.

Quando nel febbraio di due anni prima avevo lasciato l’isola, nella baia non esistevano basi attive; oltre al campo italiano “G. Bove”, c’era soltanto una base inglese abbandonata da lungo tempo, la “Leader Pids” situata all’estremità della penisola Keller, nel ramo destro della baia. Ritornando due anni dopo notai con sorpresa, sulla sinistra del canale d’ingresso, proprio ai piedi della morena su cui avevo scoperto la foresta fossile, una quindicina di grandi fabbricati ed un enorme deposito di carburante. Era la base polacca “Arctowski”, ancora in fase di completamento. Su quattro pennoni di fronte all’edificio principale sventolavano, oltre alle bandiere polacca, cilena e americana (nella base c’era ospite un ufficiale americano), anche quella italiana. Fummo ricevuti con tutti gli onori e grande calore.

Il Piloto Pardo sbarcò il nostro gommone sulla penisola Keller, e proseguì nel suo giro di rifornimento delle basi antartiche cilene. Lasciai l’operatore cinematografico, Claudio Cutry, sulla nave cilena, con l’incarico di ispezionare la caverna della Island Cave.

Avevamo accumulato quasi due mesi di ritardo; mi rimanevano ormai meno di tre settimane da dedicare alle ricerche, ma non avevo perduto la speranza di poter almeno effettuare un sondaggio nella caverna. Prima di affrontare la navigazione fino all’isola, però, volevo essere certo che la caverna fosse praticabile e il lavoro fattibile.

La sosta alla Admiralty Bay era prevista perché intendevo rifornirmi di carburante, viveri ed attrezzatura di scavo alla base Giacomo Bove, che avevamo lasciato equipaggiata di tutto punto.

La base Giacomo Bove smantellata

Vana speranza: la base era stata smantellata completamente. Non rimaneva più nulla, tranne pochi brandelli inceneriti delle masserizie. Qualche giorno dopo mi arrivò via radio anche il rapporto di Cutry, che era stato trasportato sull’Island Cave con un elicottero cileno. La caverna esisteva, bella, ampia e profonda, ma … il pavimento era coperto da uno spesso strato di rocce crollate dalla volta, che appariva di natura piuttosto instabile e friabile.

Impensabile poter effettuare uno scavo in pochi giorni. Anche con un cantiere attrezzato, potevano occorrere mesi per raggiungere lo strato di dieci millenni fa. Rinunciai all’idea, ripiegando sull’esplorazione di zone libere dai ghiacci, nella speranza di trovare qualche sito con caratteristiche idonee a fornire indicazioni sul clima del passato recente, come la morena dei tronchi fossili della Admiralty Bay.

Andammo alla base polacca, per rifornirci di quei materiali che non avevamo trovato alla base italiana. Fummo accolti con estremo calore e per vari giorni potemmo seguire l’attività scientifica che vi si svolgeva. Ma non solo: insieme al capo della base polacca tornammo sui resti della Giacomo Bove, conducendo un’inchiesta sui possibili autori dello smantellamento (vedi rapporto originale fatto al Ministero degli Esteri). Il Comandante della base mi offrì anche materiali e manodopera per ricostruire almeno un locale della base. Rifiutai.

Nel frattempo nevicate precoci coprivano il terreno, ostacolando le nostre ricerche. Verso metà febbraio decisi di spostarmi verso sud per esplorare alcune isole che presentavano vaste aree libere dal ghiaccio.

Un quasi-naufragio

Mentre navigavamo in mare aperto fummo colti da una delle terribili tempeste che in Antartide si scatenano all’improvviso, con venti che superano i 100 nodi. Il mare era bianco di schiuma. Eravamo in area non cartografata, evitata dalle imbarcazioni che frequentano l’Antartide. Era proprio per questo che avevo scelto quel mezzo, proprio per muovermi in zone irraggiungibili con altre imbarcazioni e, una volta a destinazione, tirarlo sulla spiaggia, al sicuro dai frangenti.

Tenevamo gli occhi bene aperti, per evitare di finire su qualche scoglio. Non servì a nulla. Uno schianto improvviso sotto la chiglia ci fece sapere che avevamo urtato uno scoglio affiorante. Non doveva essere molto grande e doveva essere isolato, perché non riuscimmo a vedere nulla. Ma fu sufficiente per provocare un grosso squarcio sul fondo del gommone. Fossimo stati su una barca tradizionale saremmo sicuramente affondati e di noi non si sarebbe saputo più nulla. Invece non ci bagnammo neppure i piedi.

I tubolari non erano stati danneggiati (avevano cinque camere stagne). Il gommone si riempì d’acqua nel fondo, appesantendosi un poco, ma la galleggiabilità non era per niente compromessa e continuammo a navigare come non fosse accaduto nulla, o quasi. La cabina in tela cerata era dotata di una vasca inferiore stagna, dove l’acqua non poteva entrare.

Ci dirigemmo verso un’isola che si intravedeva lontano all’orizzonte, per riparare i danni. Alcune ore dopo entrammo in una baia riparata, molto suggestiva, dove scoprimmo con sorpresa che c’era una grossa costruzione. Spingemmo il gommone su una spiaggia sabbiosa poco lontana. Subito arrivò della gente, con un piccolo trattore, che ci aiutò a tirarlo completamente in secca.

Argentini, Cileni e Russi

Eravamo capitati nella base Teniente Jubani, della Marina Militare Argentina. Fummo accolti con calore e simpatia e ci scambiammo regali. Noi eravamo stati riempiti dai polacchi di pane e scatolame vario, che gli argentini accettarono con entusiasmo. In cambio ci rifornirono di ottimo vino rosso, che abbondava nella base.

Ci aiutarono anche a riparare i danni al gommone. Scavammo una buca nella sabbia sotto la chiglia e lavorando da sotto ricucimmo alla meglio lo squarcio. Tre giorni dopo riprendemmo il mare, dirigendoci a sud fino a raggiungere la base cilena Arturo Pratt.

Di fronte ai cileni c’era la base russa di Bellingshausen. Ci dividemmo equamente fra le due basi, contesi ospiti da entrambi e ci fermammo diversi giorni, esplorando l’isola, in buona parte libera dal ghiaccio. Una corsa frettolosa contro il tempo, certamente esaltante da un punto di vista ambientale e anche storico, perché trovai tracce di numerosi passaggi e anche di un naufragio, risalente almeno ad un secolo prima. Ma niente di conclusivo da un punto di vista paleoclimatico.

Mi feci, però, le idee molto chiare su come avrei dovuto condurre una successiva spedizione di ricerca, con qualche probabilità di successo. Mi ripromettevo di cominciare ad organizzarla non appena rientrato in Italia. Invece non sarei mai più ritornato in Antartide.

L’inverno australe bussava alle porte. Il Piloto Pardo rifaceva il giro delle basi per riportare a casa il personale che aveva terminato il suo turno. Imbarcammo anche noi. Era la fine di Febbraio.

Cinque giorni dopo eravamo nuovamente in Italia.

Vedi :

- The first expedition to Antarctica

- Military career

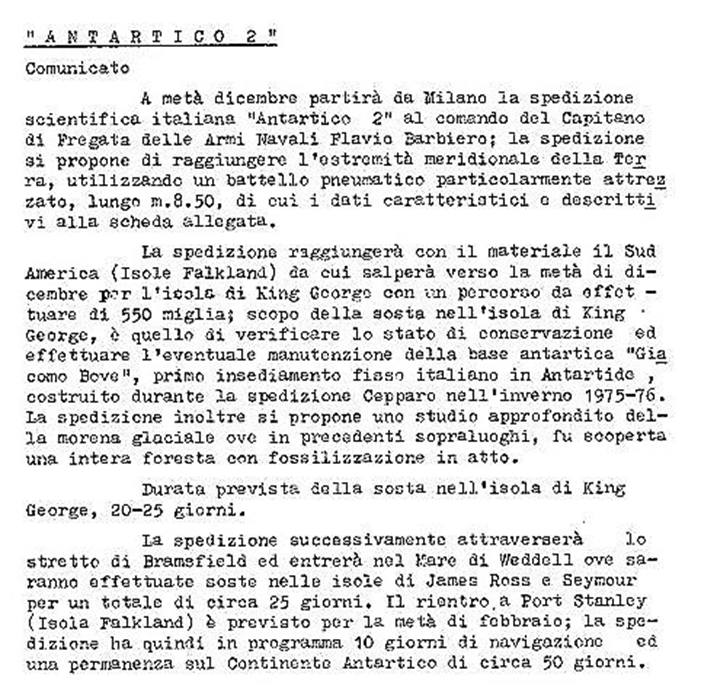

Il comunicato stampa con cui si annunciava l'intenzione di effettuare la spedizione Antartico due, i suoi scopi e i suoi partecipanti

Il comunicato diramato alla stampa da Punta Arenas dopo il fallimento del primo tentativo di attraversare lo stretto di Drake con il gommone

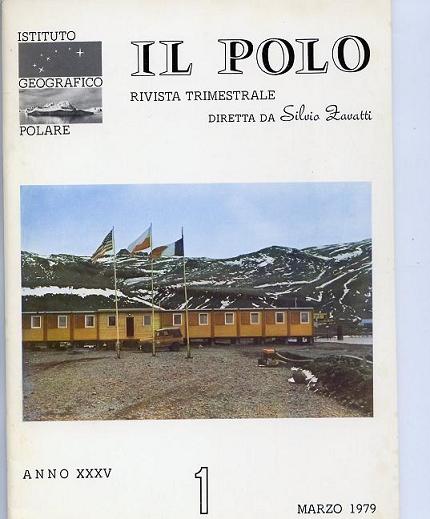

La copertina della rivista dell'Istituto Geografico Polare del Prof. Zavatti, con un articolo informativo del capo spedizione

Una spiaggia della Admiralty Bay cosparsa di ossa di balena

Un meritato riposo al riparo di uno scheletro di balenai

Una targa in bronzo posta dai polacchi in ricordo della prima visita alla Admiralty Bay, nel febbraio del 1976

I resti di unatico naufragio sparsi sulla spiaggia dell'isola ???

Foto con mandibola di balena sulla spiaggia

Resti della base Giacono Bove: l'interno del muretto di basamento

Quel che restava delle base Giacomo Bove nel febbraio del 1978: soltanto il muretto di base su cui era poggiata la costruzione e i picchetti di ancoraggio

I resti della base Giacomo bove visti dall'interno della conca Italia. Sullo sfondo la nave antartitca cilena Piloto Pardo.

Il C.te Barbiero scrive un cartello con il nome della base e le date della costruzione e delllo smantellamento della base, che viene poi piantato sul posto

Elefanti di mare sulla spiaggia

Un improvvisato arco di trionfo

- Back "home"

- Back to: "Biography"

- Buy a Book